- 心臓の弁が正常に機能しない病気?

心臓弁膜症について - 心臓弁膜症の種類・原因

- 心臓弁膜症の症状

- 心臓弁膜症の検査

- 心臓弁膜症の治療

- 心臓弁膜症でやってはいけないこと

- 心臓弁膜症の余命に影響する要因とは?

心臓の弁が正常に機能しない

病気?心臓弁膜症について

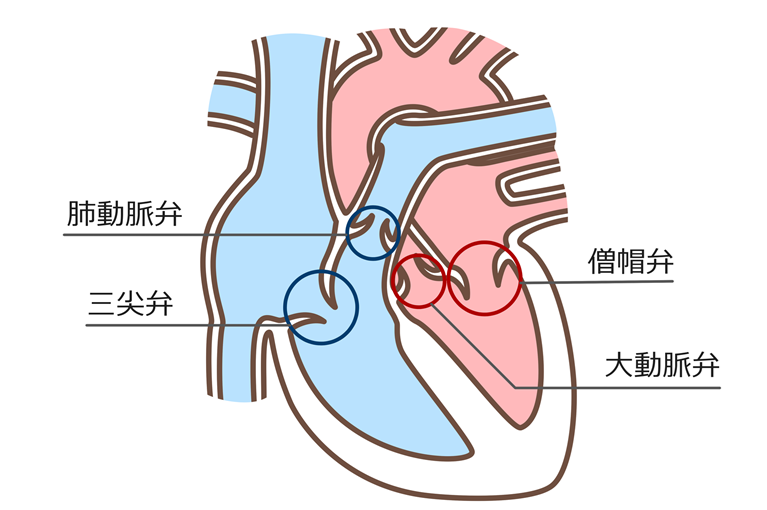

心臓は、左心房・左心室・右心房・右心室という4つの部屋で構成されています。これらの部屋の間や、部屋と血管の間には「弁」と呼ばれる仕組みがあり、血液の逆流を防ぐために開閉しています。

心臓は、左心房・左心室・右心房・右心室という4つの部屋で構成されています。これらの部屋の間や、部屋と血管の間には「弁」と呼ばれる仕組みがあり、血液の逆流を防ぐために開閉しています。

心臓弁膜症とは、加齢や怪我、感染症などの様々な原因により、この弁が正常に機能しなくなる病気です。

心臓弁膜症の種類・原因

弁は本来、血液が流れる時に開き、流れが終わると閉じて血液の逆流を防ぐ役割を担っています。この機能に問題が生じると、血液の流れが悪くなったり(狭窄症)、血液が逆流したり(閉鎖不全症(逆流症))します。

心臓弁膜症は、起こる部位とその病態によって以下のような種類があります。

4つの心臓弁

4つの弁の中でも、特に症状が現れやすいのが大動脈弁と僧帽弁です。高齢化に伴い大動脈弁狭窄症と僧帽弁閉鎖不全症の患者さんが増加しています。

大動脈弁狭窄症

大動脈弁の開きが悪くなり、全身への血の流れが悪くなっている状態です。重症化すると狭心痛、失神、心不全の原因となり予後不良であり、進行すると突然死の原因となります。

主な原因

- 加齢(動脈硬化)

- 先天性の異常(二尖弁(正常は大動脈弁は3尖弁))

- 組織の炎症

など

僧帽弁狭窄症

僧帽弁の開きが悪くなり、左心房から左心室への血液の流れが悪くなっている状態です。

主な原因

- リウマチ

- 加齢

- 動脈硬化

など

大動脈弁閉鎖不全症

大動脈弁が正常に閉じないために、左心室から大動脈へ送り出された血液が左心室に逆流する状態です。

主な原因

- 加齢による変性

- 先天性の異常

- 大動脈弁輪拡張症

- 結合織異常

- 自己免疫疾患(大動脈炎症候群、慢性関節リウマチなど)

- 感染症(感染性心内膜炎)

など

僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁が正常に閉じないために、左心室から左心房へ血液が逆流する状態です。

主な原因

- 加齢に伴う変性

- 感染症

- 外傷

- 心筋梗塞・心筋症・心房細動などによる心拡大

など

心臓弁膜症の症状

心臓弁膜症の症状には、以下のようなものがあります。しかし、心臓弁膜症と診断されても、長期間無症状であるケースも珍しくありません。

症状の有無に関わらず、定期的な診察と検査によって進行状態を把握することが大切です。

心不全

心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送れなくなった状態です。

心不全を示す典型的な兆候としては、運動時や安静時の呼吸困難、手足や顔のむくみ、短期間での体重増加などが挙げられます。

感染性心内膜炎

3週間以上持続する高熱が特徴的です(不明熱)。体内に侵入した細菌が心臓弁に定着することで、弁に疣贅が形成され、疣贅が全身に塞栓することで全身に様々な合併症が生じます。時に心臓弁が破壊される損傷することで心不全の症状を引き起こします。自然治癒が期待できないので入院による長期抗生剤治療やコントロール不良の場合は外科的手術も検討が必要です。

心臓弁膜症の検査

聴診

聴診を行うと、心臓弁膜症がある方では独特の異音や雑音を捉えることができます。弁の狭窄がある場合は心臓の収縮時に特徴的な音が聞こえ、弁が完全に閉じない閉鎖不全の場合は血液の漏れによる特有の音が検出されます。

聴診を行うと、心臓弁膜症がある方では独特の異音や雑音を捉えることができます。弁の狭窄がある場合は心臓の収縮時に特徴的な音が聞こえ、弁が完全に閉じない閉鎖不全の場合は血液の漏れによる特有の音が検出されます。

心電図

心電図検査は、心筋の電気的活動パターンを記録する検査です。心臓弁膜症の患者さんでは特徴的な波形変化が現れるため、的確な診断のために有効であることも多いです。

心電図検査は、心筋の電気的活動パターンを記録する検査です。心臓弁膜症の患者さんでは特徴的な波形変化が現れるため、的確な診断のために有効であることも多いです。

心臓超音波検査

(心エコー検査)

心臓超音波検査(心エコー)は、弁膜症の診断において中心的役割を果たします。この検査では超音波を用いて心臓の構造や動きをリアルタイムで観察し、弁の形態異常や機能不全を詳細に評価します。

心臓超音波検査(心エコー)は、弁膜症の診断において中心的役割を果たします。この検査では超音波を用いて心臓の構造や動きをリアルタイムで観察し、弁の形態異常や機能不全を詳細に評価します。

心臓弁膜症の治療

定期観察

心臓弁膜症の根本治療は外科的介入となりますが、症状が軽微で手術適応がない段階では、定期的な検査と観察で様子を見ます。超音波検査などを計画的に実施して状態を把握しつつ、必要に応じて適切なフォローアップを行います。

薬物療法

弁膜症による心不全症状がある場合、利尿剤などの薬物で体内の余分な水分を排出し、心臓への負担を軽減します。また、状況に応じて血圧コントロールのための降圧薬や心拍リズムを整える抗不整脈薬なども使用します。

弁膜症による心不全症状がある場合、利尿剤などの薬物で体内の余分な水分を排出し、心臓への負担を軽減します。また、状況に応じて血圧コントロールのための降圧薬や心拍リズムを整える抗不整脈薬なども使用します。

外科手術

(弁形成術・弁置換術)

外科手術では、人工心肺を使用して心臓の動きを一時的に止め、直接弁に対する処置を行います。従来は胸骨を縦に切開する大がかりな手術(胸骨正中切開)が一般的でしたが、近年では肋骨間の小さな切開で行う低侵襲手術(MICS:ミックス)も普及しています。

弁に対する処置には、患者さん自身の弁を修復する「弁形成術」と、人工物に置き換える「弁置換術」の2種類があります。

生体弁

生体弁は主に動物(ウシやブタ)の心臓組織から作られており、人体との相性が良く、血流に合わせて自然に動く特性が

あります。ただし、機械弁と比べて耐久性に劣り、一般的に10~20年程度で再手術が必要になります。生体弁は抗凝固

療薬は短期間で中止出来るため妊娠を考慮する方や高齢者に選択されます。

機械弁

機械弁は合成素材で作られた人工弁で、一度手術をすれば生涯にわたる機能が期待できます。しかし、機械弁には血栓形成のリスクがあるため、手術後は血液の凝固を防ぐ抗凝固薬(例:ワルファリン)を継続的に服用する必要があります。

カテーテル治療

経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI:タビ)

太ももの大腿動脈や心臓の先端からカテーテルを挿入し、折りたたんだ人工弁を病変部に送り込んで展開する方法です。開胸を伴わないため身体への負担が少なく、回復も早いという利点があります。

大動脈弁狭窄症の治療方法としては比較的新しい治療方法で、2013年に日本で保険適用となりました。

経皮的僧帽弁接合不全修復術(MitraClip:マイトラクリップ)

僧帽弁の漏れを修復するカテーテル治療で、開胸手術のリスクが高い患者さんに選択されることが多く、大腿静脈からカテーテルを挿入し、特殊なクリップを用いて弁の閉鎖不全部分を部分的に留めることで逆流を減らします。

経皮経静脈的僧帽弁交連裂開術(PTMC)

狭くなった僧帽弁を広げるカテーテル治療です。「イノウエバルーン」と呼ばれる特殊なカテーテルを用いて狭窄部分を拡張します。特にリウマチ熱後の僧帽弁狭窄症に効果的です。

心臓弁膜症で

やってはいけないこと

激しい運動

心臓に過剰な負荷をかける激しい運動は、心臓弁膜症の状態を悪化させる可能性があります。軽いウォーキングやストレッチなど、医師が安全と判断した範囲内での適度な活動を心がけましょう。

塩分過多

高塩分の食事は体内の水分貯留を促して血圧上昇を招くため、心臓への負担が増大します。普段の食事では減塩を心がけましょう。

長期的なストレス

ストレスは心機能に悪影響を与えることがあります。ストレスを上手に管理することが大切です。ヨガなどのリラックス法を実践したり、趣味の時間を増やしたり良質な睡眠時間を確保すると良いでしょう。

感染症への罹患

心臓弁膜症の方は、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなっています。日々の体調管理に気をつけましょう。なお、感染性心内膜炎のリスクを抑えるために、歯科治療や外科手術の前に抗生物質の服用が推奨されることもあります。

肥満

肥満は心臓への負担となります。バランスの取れた食事と適度な運動で、適正体重の維持を目指しましょう。

喫煙

喫煙は心臓病のリスクを高めるため、禁煙を強く推奨します。必要に応じて禁煙外来などの利用をおすすめします。

過度な飲酒

アルコールは心拍数や血圧に影響を与えることがあります。飲酒は適量を守り、医師の指示に従いましょう。

心臓弁膜症の余命に

影響する要因とは?

大動脈弁狭窄症などの重篤な弁膜症は、進行すると生命を脅かす合併症のリスクが高まります。症状が現れ始めた患者さんの平均余命は、心不全症状がある場合は約2年、失神発作がある場合は約3年、胸痛症状がある場合は約5年と言われています。

しかし、医療の進歩により、適切なタイミングでの治療介入で予後を大きく改善できるようになりました。実際に弁置換手術を受けた患者さんの多くは、術後10~20年以上の長期生存が期待できるようになっています。

また、高血圧や糖尿病、喫煙といった心血管リスク因子を持つ方は、これらの要因をしっかりとコントロールすることで予後がさらに改善する可能性があります。心臓弁膜症に関するご不安や質問がございましたら、どうぞ大阪市の鶴橋駅前よしかわ内科までご相談ください。専門的な観点から最適なアドバイスと治療プランをご提案いたします。